第25回(2015年)イーハトーブ賞受賞者・高畑勲(1935-2018)追悼特別企画

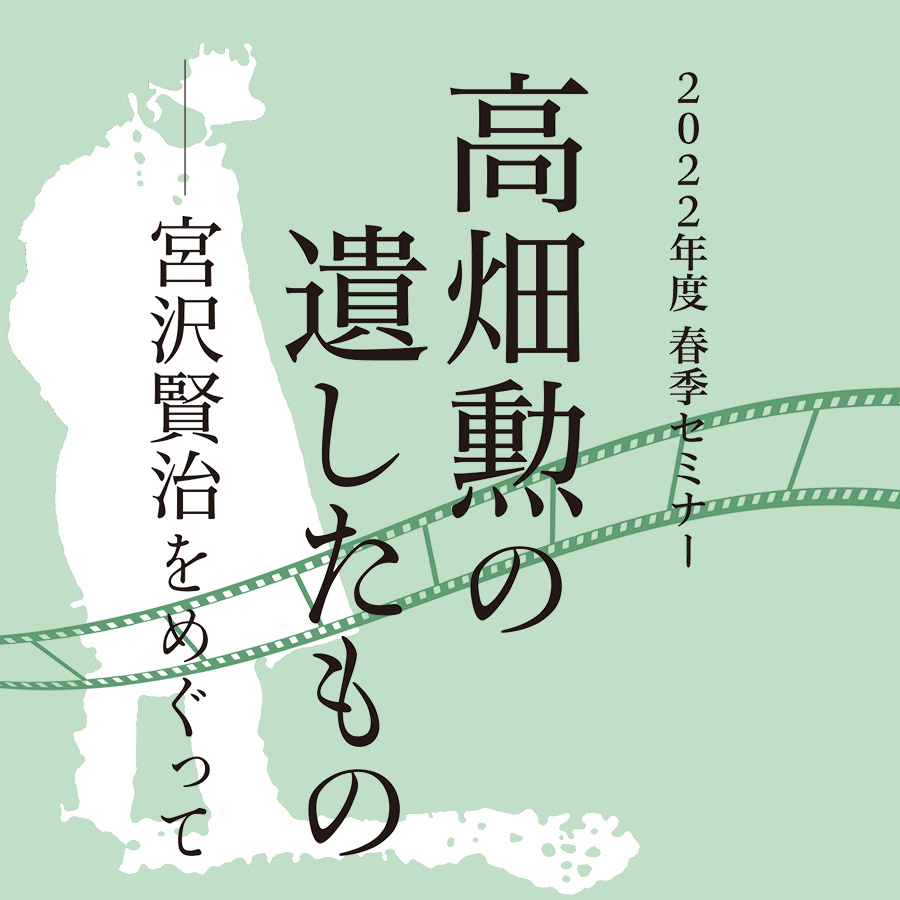

宮沢賢治学会イーハトーブセンター 2022年度春季セミナー

日時: 2022年4月23日(土) 受付:13時 開始:13時30分

場所: 宮沢賢治イーハトーブ館 ホール

[タイムスケジュール]

13:30~14:40 高畑勲監督作品「セロ弾きのゴーシュ」鑑賞(所要時間 63分)

14:50~15:50 岡村民夫講演「高畑勲が日本のアニメーションと賢治映画に遺したもの」

15:50~16:50 なみきたかし講演「アニメーション映画「セロ弾きのゴーシュ」制作秘話」

16:50~17:10 質疑応答

- 新型コロナウイルス感染症の流行状況によっては、当日に入場制限を行う場合がありますので、ご了承を願います。

- 懇親会は、新型コロナウイルスの流行状況に鑑み、中止とさせていただきます。

春季セミナー「高畑勲の遺したもの ── 宮沢賢治をめぐって」

日本のアニメーション界における高畑勲氏の偉大な功績は、今更ここでご紹介するまでもありません。1960年代から、高畑氏はアニメーション表現に常に新たな境地を切り拓いてこられ、とりわけ宮崎駿氏とともに設立したスタジオジブリで制作した数々のアニメーション映画は、現代日本文化の至宝ともなっています。

また高畑氏は、宮沢賢治に関する造詣が深かったことでも有名ですが、その出会いは、8歳か9歳の頃に賢治の童話を初めて読んだことに始まるということです。

1982年に公開されたアニメ映画「セロ弾きのゴーシュ」では、賢治の物語世界を、生き生きと優しく造形して見せてくれました。その後も、賢治と響き合う様々なモチーフをその表現に生かし、なかでも1994年の映画「平成狸合戦ぽんぽこ」は、高畑氏自身が”宮沢賢治へのオマージュである”と述べているように、作中には「星めぐり」「どっどど どどうど どどうど どどう」などの言葉が登場します。

東日本大震災後は、賢治のふるさと花巻市で開催される「イーハトーブ・フェスティバル」の創設にも尽力され、毎年のように花巻に足を運んで下さいました。

このような高畑勲氏の活動に対して、花巻市は2015年に「イーハトーブ賞」を贈呈し、その多大な業績を顕彰しています。9月に行われた同賞の受賞講演では、賢治への深い愛を語って下さいました。

2017年に肺がんの手術を受けられてからも、映画の制作に情熱を燃やし、各地での講演などにも奔走されましたが、2018年4月に、惜しくも逝去されました。

さて、今回の春季セミナー「高畑勲氏の遺したもの──宮沢賢治をめぐって」では、公開から40年を経て今なお瑞々しい感性が際立つ、高畑監督の記念碑的作品「セロ弾きのゴーシュ」を鑑賞します。

そして、岡村民夫氏と、なみきたかし氏のお二人の講演により、高畑勲という稀有な才能によって開拓された映像表現の領野を展望するとともに、その制作の秘密にも迫ります。講演後には、質疑応答の時間も準備しています。

コロナ禍の中ではありますが、皆様のご参加をお待ちしております。

講師略歴

- 岡村民夫(おかむら・たみお)

1961年横浜市生まれ。宮沢賢治学会イーハトーブセンター代表理事。宮沢賢治イーハトーブ館館長。法政大学国際文化学部教授(表象文化論)。表象文化論学会会員。アニドウ会員。

文学、映画、思想などを「場所」という角度から研究している。

著書に『旅するニーチェ リゾートの哲学』(白水社、2004)、『イーハトーブ温泉学』(みすず書房、2008)、『柳田国男のスイス――渡欧体験と一国民俗学』(森話社、2013)、『立原道造――故郷を建てる詩人』(水声社、2018)、『宮沢賢治論 心象の大地へ』(七月社、2020)ほか。訳書にマルグリット・デュラス/ドミニク・ノゲーズ『デュラス、映画を語る』(みすず書房、2003)、ジル・ドゥルーズ『シネマ2*時間イメージ』(共訳、法政大学出版局、2006)、ステファヌ・ルルー『シネアスト宮崎駿――奇異なもののポエジー』(みすず書房、2020)、同『シネアスト高畑勲――アニメの現代生【ルビ:モデルニテ】』(みすず書房、2022)ほか。

- なみきたかし

1952年埼玉県生まれ。アニメーターの団体「アニドウ」へ参加する。東映動画スタジオでの撮影助手を経て、1973年にオープロダクションへ入社し、「アルプスの少女ハイジ」「ゲッターロボ」等のアニメーターとして働く。1983年には「セロ弾きのゴーシュ」の作画も担い、完成後は広報担当となる。1984年には出版社アニドウ・フィルムを設立し、「世界アニメーション映画史」(1986)「もりやすじ画集」(1993)などを出版し定評を得る。

2006年からは急逝した前社長村田耕一の跡を継いでオープロダクションを率いて、現在も「ちびまる子ちゃん」などのTVアニメ制作を続けている。

「セロ弾きのゴーシュ」は新たに4Kリマスターを進め、DCPなどのデジタル化によって次世代へ向けた新たな魅力を備える作品として生まれ変わり、フランス、ドイツ、ポルトガル、モロッコ、イタリアなど各国で上映されている。

高畑勲氏の主な作品

「太陽の王子 ホルスの大冒険」(1968, 監督・演出)

「アルプスの少女ハイジ」(1974,1975,1979, 総監督・演出)

「母をたずねて三千里」(1976,1980, 監督・演出)

「未来少年コナン」(1978, 演出・絵コンテ)

「赤毛のアン」(1979, 監督・演出・脚本)

「じゃりン子チエ(劇場版)」(1981, 監督・脚本)

「セロ弾きのゴーシュ」(1982, 監督・脚本)

「風の谷のナウシカ」(1984, プロデューサー)

「天空の城ラピュタ」(1986, プロデューサー)

「柳川掘割物語」(1987, 監督・脚本)

「火垂るの墓」(1988, 監督・脚本)

「魔女の宅急便」(1989, 音楽演出)

「おもひでぽろぽろ」(1991, 監督・脚本)

「平成狸合戦ぽんぽこ」(1994, 監督・原作・脚本)

「ホーホケキョ となりの山田くん」(1999, 監督・脚本)

「かぐや姫の物語」(2013, 監督・脚本・原案)

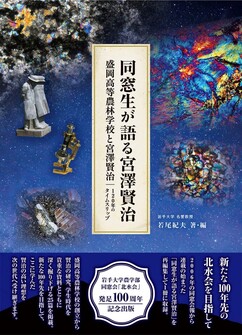

宮沢賢治の盛岡高等農林学校時代の教員の研究テーマや賢治との交流を調査し、同窓生の証言を集め、2006年から同窓会「北水会」会報に連載し、「北水会」発足百周年の21年に『同窓生が語る宮澤賢治』に集成した功績に対して。

宮沢賢治の盛岡高等農林学校時代の教員の研究テーマや賢治との交流を調査し、同窓生の証言を集め、2006年から同窓会「北水会」会報に連載し、「北水会」発足百周年の21年に『同窓生が語る宮澤賢治』に集成した功績に対して。

栗原 敦 様

栗原 敦 様 東日本大震災の2011年の12月から各地で上演した朗読劇「銀河鉄道の夜」を、コロナ禍中の21年に無観客野外朗読劇「映像作品「コロナ時代の銀河」」として映像化し、YouTubeで無料配信した功績に対して。

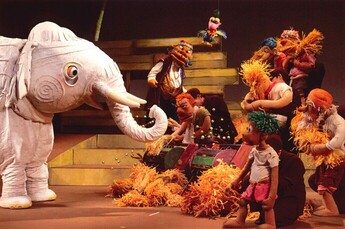

東日本大震災の2011年の12月から各地で上演した朗読劇「銀河鉄道の夜」を、コロナ禍中の21年に無観客野外朗読劇「映像作品「コロナ時代の銀河」」として映像化し、YouTubeで無料配信した功績に対して。 宮沢賢治生前の1929年に人形劇団を創設し、48年の再建第一作に「オッペルと象」を公演し、53年には長編人形映画「セロ弾きのゴーシュ」を制作し、節目ごとに「オッペルと象」を再演してきた営為に対して。

宮沢賢治生前の1929年に人形劇団を創設し、48年の再建第一作に「オッペルと象」を公演し、53年には長編人形映画「セロ弾きのゴーシュ」を制作し、節目ごとに「オッペルと象」を再演してきた営為に対して。 宮沢賢治が盛岡高等農林学校時代に参加した同人誌『アザリア』の、同人13名の交流を2015年から紹介し、17年には『アザリア』創刊百周年記念展を企画し、コロナ禍中の21年にはYouTubeラジオで発信してきた営為に対して。

宮沢賢治が盛岡高等農林学校時代に参加した同人誌『アザリア』の、同人13名の交流を2015年から紹介し、17年には『アザリア』創刊百周年記念展を企画し、コロナ禍中の21年にはYouTubeラジオで発信してきた営為に対して。

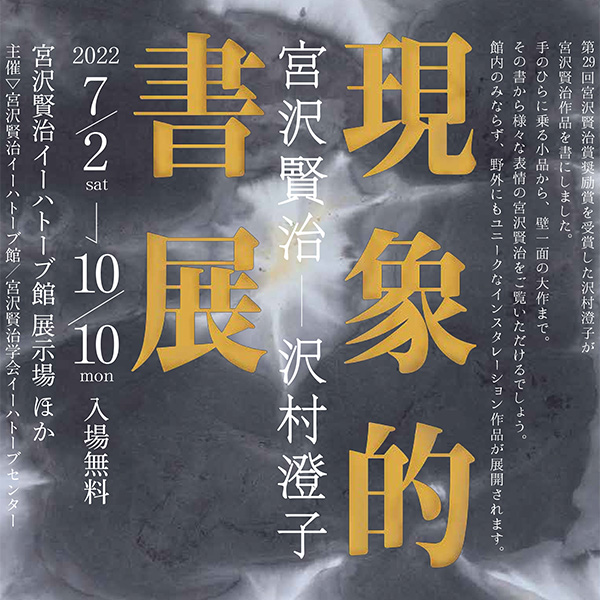

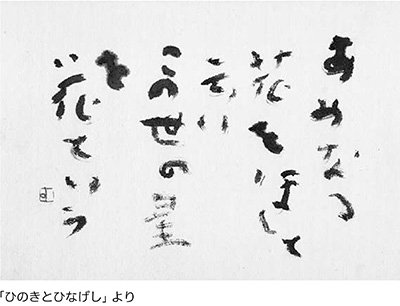

「雲はなぜあんなに美しいのだろう……」

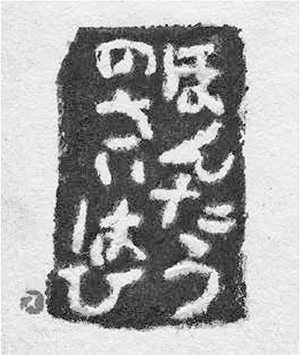

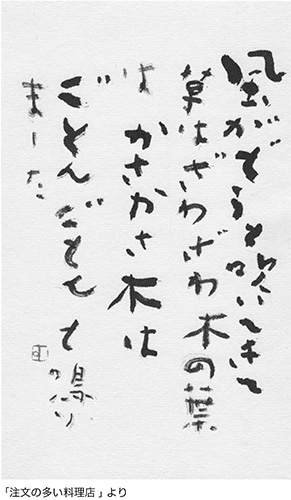

「雲はなぜあんなに美しいのだろう……」 1962年大阪生まれ。新潟大学教育学部特設書道科卒業。高等学校、岩手大学の非常勤講師を経て、制作に専念。100回を超える個展を開催する。

1962年大阪生まれ。新潟大学教育学部特設書道科卒業。高等学校、岩手大学の非常勤講師を経て、制作に専念。100回を超える個展を開催する。

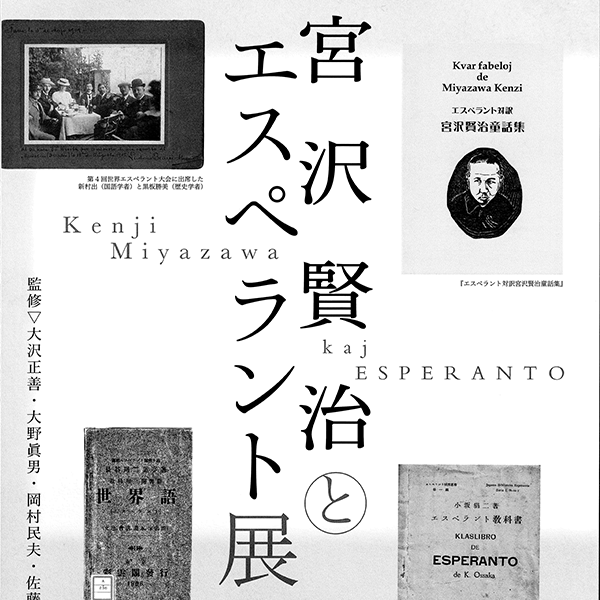

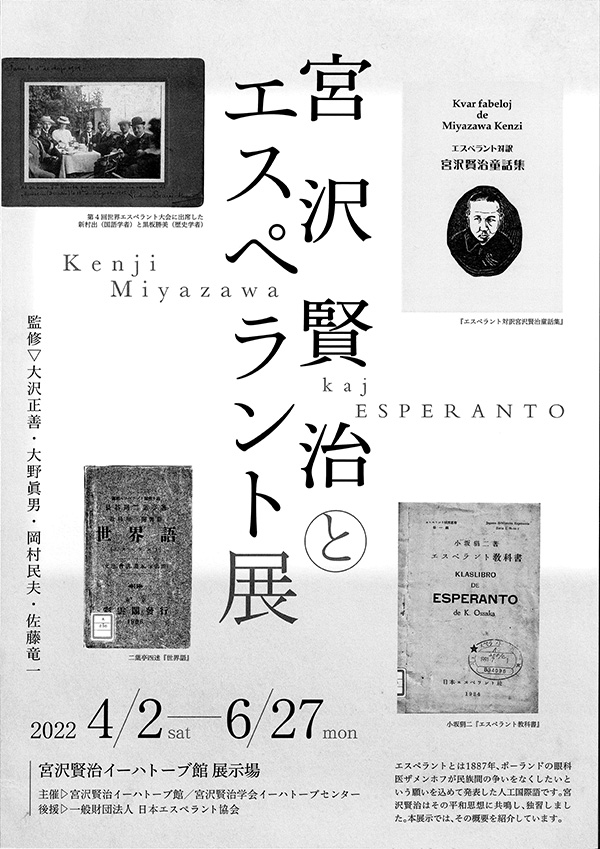

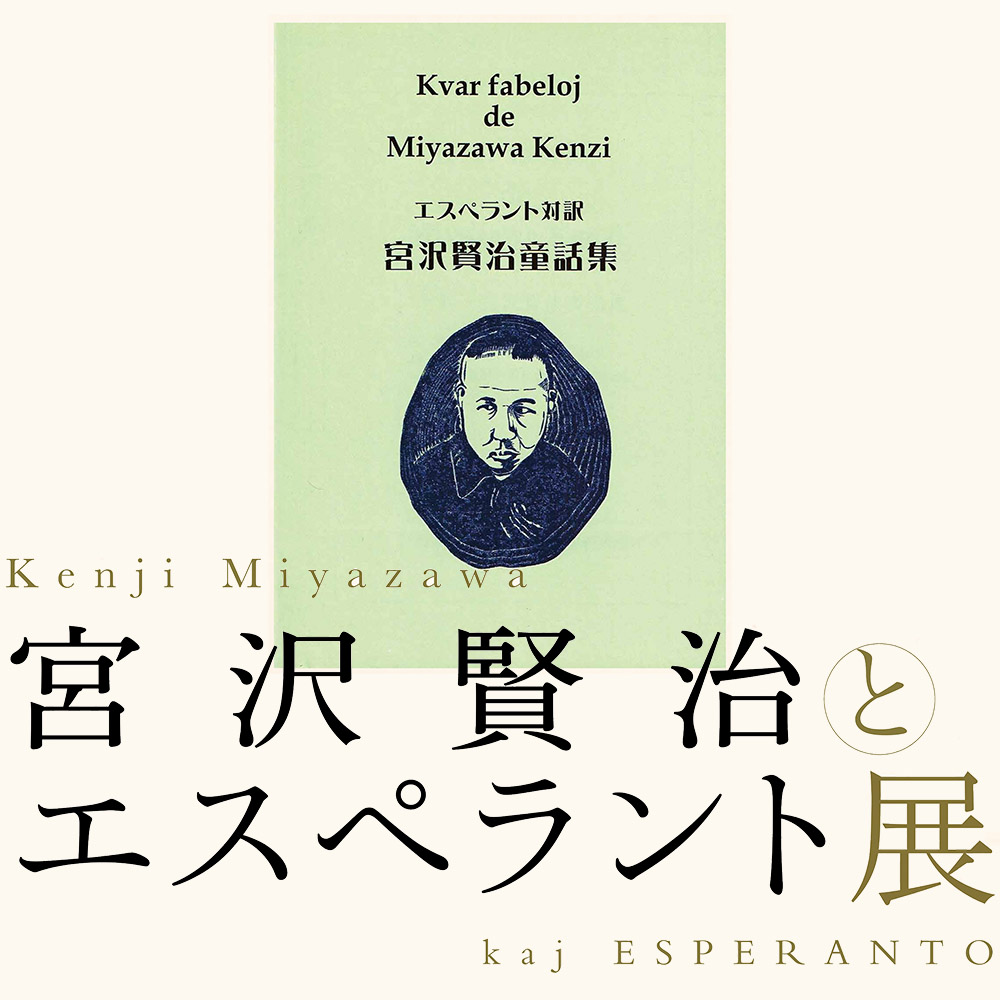

「宮沢賢治とエスペラント展」図録表紙

「宮沢賢治とエスペラント展」図録表紙

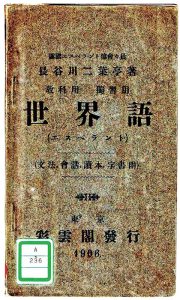

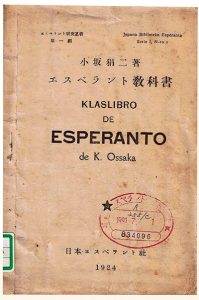

エスペラントとは、1887年にポーランドの眼科医ザメンホフが発表した人工国際語です。

エスペラントとは、1887年にポーランドの眼科医ザメンホフが発表した人工国際語です。 今回の展示では、日本エスペラント協会の後援を得て、エスペラントの成り立ちや、日本での普及、宮沢賢治がエスペラントを独習した背景、新渡戸稲造や佐々木喜善、柳田国男、ラムステッドら、直接・間接に賢治に影響を与えた人物の紹介を行います。また、エスペラント詩稿や「ポラーノの広場」といった宮沢賢治作品の解説、エスペラント愛称がついたJR釜石線の由来などを網羅するとともに、エスペラントは今どういう普及状況にあるかまで、広範に紹介します。

今回の展示では、日本エスペラント協会の後援を得て、エスペラントの成り立ちや、日本での普及、宮沢賢治がエスペラントを独習した背景、新渡戸稲造や佐々木喜善、柳田国男、ラムステッドら、直接・間接に賢治に影響を与えた人物の紹介を行います。また、エスペラント詩稿や「ポラーノの広場」といった宮沢賢治作品の解説、エスペラント愛称がついたJR釜石線の由来などを網羅するとともに、エスペラントは今どういう普及状況にあるかまで、広範に紹介します。 エスペラントの誕生と日本への普及(佐藤竜一)

エスペラントの誕生と日本への普及(佐藤竜一)