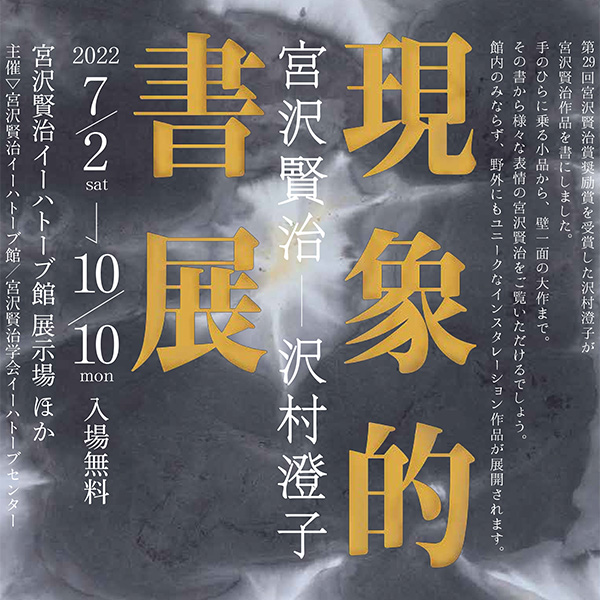

第29回宮沢賢治賞奨励賞を受賞した沢村澄子が

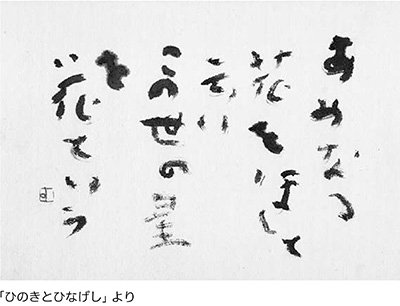

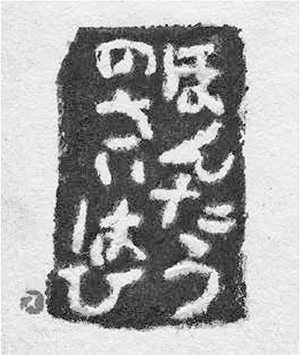

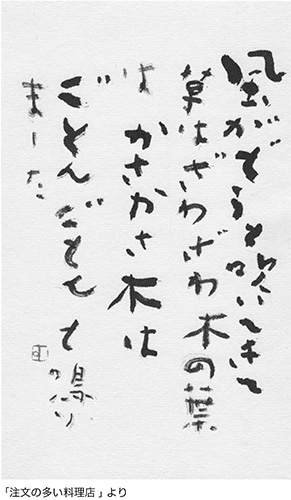

宮沢賢治作品を書にしました。

手のひらに乗る小品から、壁一面の大作まで。

その書から様々な表情の宮沢賢治をご覧いただけるでしょう。

館内のみならず、野外にもユニークなインスタレーション作品が展開されます。

展示期間: 2022年7月2日(土)~10月10日(月)

時間: 8:30~17:00

会場: 宮沢賢治イーハトーブ館 1階展示場 ほか

主催:宮沢賢治イーハトーブ館/宮沢賢治学会イーハトーブセンター

「宮沢賢治─沢村澄子 現象的書展」

「雲はなぜあんなに美しいのだろう……」

「雲はなぜあんなに美しいのだろう……」

35年前、盛岡に移住した沢村は、よく道に佇みその雲を眺めたといいます。時々の気温や湿度や風向きなどの、現象結果として生まれる雲……。

ついに、「雲は何も表現していないから美しいのだ」とわかった時、沢村の現象的書作は始まりました。

沢村は一貫して、〝場〟を重視した制作を続けています。今展でも、天井が高く凸凹のある展示場の特性や、館外の緑や風と、書はどのように呼応するでしょうか。

宮沢賢治イーハトーブ館で初めてとなるこの書展は、ユニークで新鮮な空間性を提示することでしょう。

宮沢賢治作品が、活字から手書き文字になることにより、新たな表情や意味合いを持ち始め、その書からこれまでに聞いたことのない賢治の音が、聞こえてくるかもしれません。

【沢村澄子略歴】

1962年大阪生まれ。新潟大学教育学部特設書道科卒業。高等学校、岩手大学の非常勤講師を経て、制作に専念。100回を超える個展を開催する。

1962年大阪生まれ。新潟大学教育学部特設書道科卒業。高等学校、岩手大学の非常勤講師を経て、制作に専念。100回を超える個展を開催する。

2001年度岩手県美術選奨、2019年には第29回宮沢賢治賞奨励賞を、共に書の分野から初めて受賞。

書の概念を壊し、その本質を問う様々な活動は、野外インスタレーションにまでおよぶ。エッセイ、評論など執筆多数。

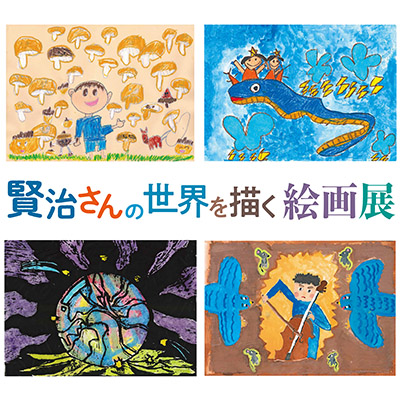

関連イベント

沢村澄子 子ども向けワークショップ

「賢治さんのダンボール箱つみき」

2020年7月23日(土) 13:30~16:30

- 小学生~中学生対象

- ダンボールに賢治作品などを書き、会場内に積んで共同立体作品とします。

- 必要な材料はこちらで準備いたしますが、お好みの箱をお持ち下さっても結構です。

- 墨や絵具を使用しますので、汚れてもよい服装でいらして下さい。

沢村澄子による屋外での公開制作

2022年8月27日(土) 13:30~

- 講演「宮沢賢治と書 ライフ・オブ・ラインズ」

岡村民夫(宮沢賢治学会イーハトーブセンター代表理事) - 質疑応答

- 雨天の場合は屋内で行います

関連イベントの参加申し込みは、宮沢賢治学会イーハトーブセンター事務局まで。

電話: 0198-31-2116 FAX: 0198-31-2132 Mail: kenji.info@kenji.gr.jp

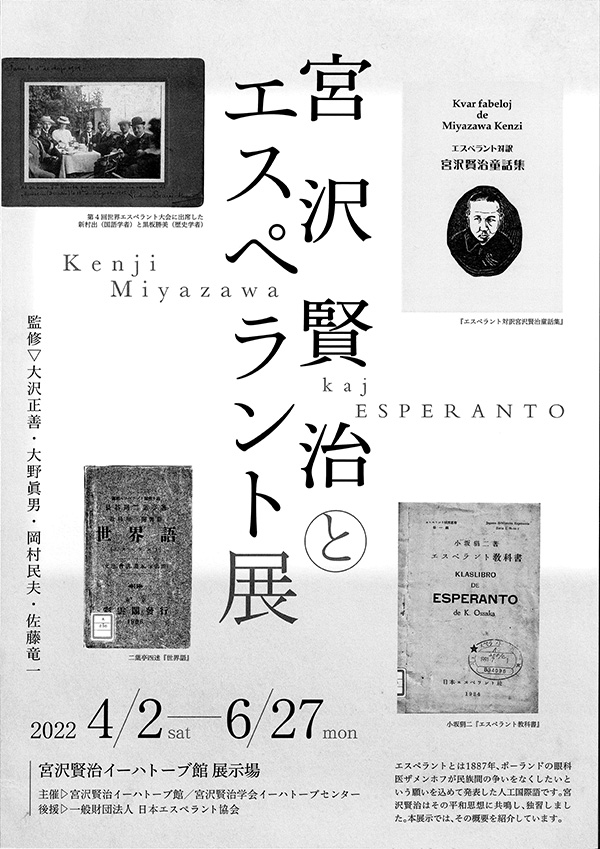

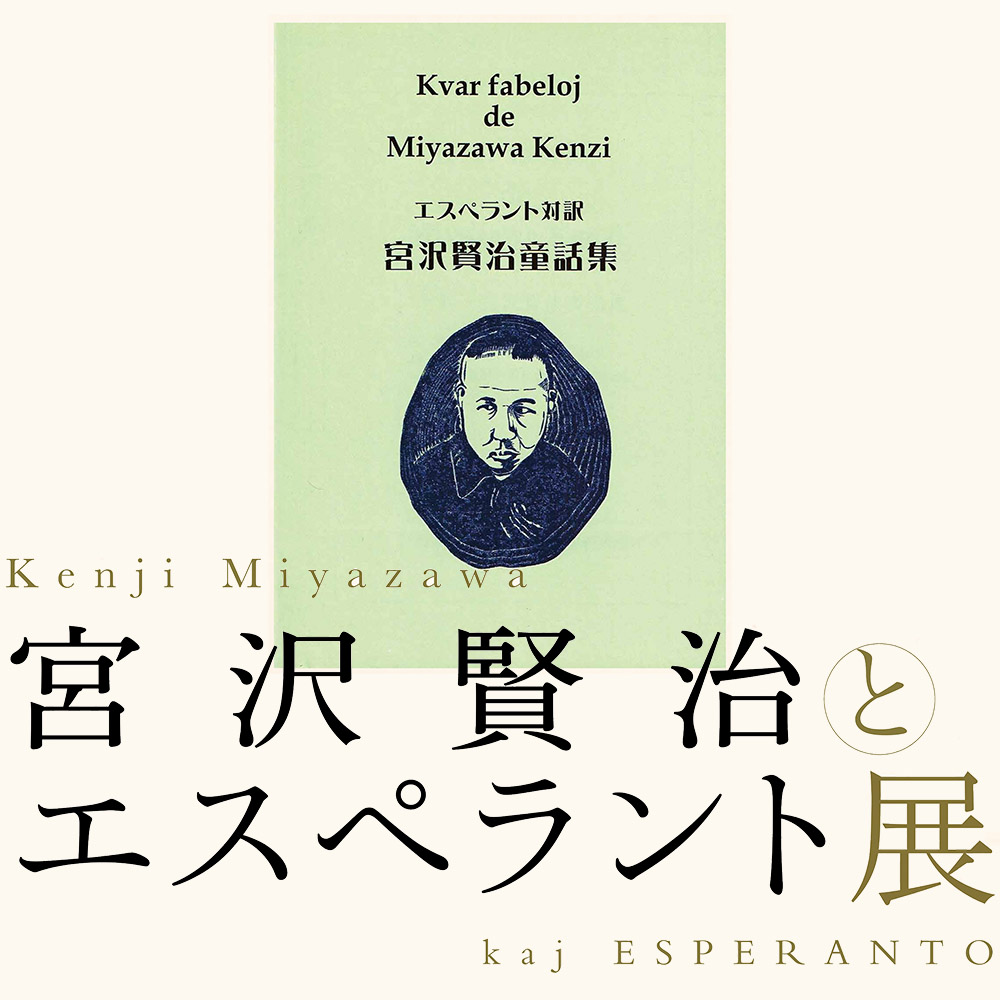

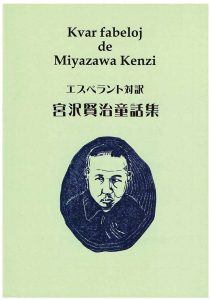

「宮沢賢治とエスペラント展」図録表紙

「宮沢賢治とエスペラント展」図録表紙

エスペラントとは、1887年にポーランドの眼科医ザメンホフが発表した人工国際語です。

エスペラントとは、1887年にポーランドの眼科医ザメンホフが発表した人工国際語です。 今回の展示では、日本エスペラント協会の後援を得て、エスペラントの成り立ちや、日本での普及、宮沢賢治がエスペラントを独習した背景、新渡戸稲造や佐々木喜善、柳田国男、ラムステッドら、直接・間接に賢治に影響を与えた人物の紹介を行います。また、エスペラント詩稿や「ポラーノの広場」といった宮沢賢治作品の解説、エスペラント愛称がついたJR釜石線の由来などを網羅するとともに、エスペラントは今どういう普及状況にあるかまで、広範に紹介します。

今回の展示では、日本エスペラント協会の後援を得て、エスペラントの成り立ちや、日本での普及、宮沢賢治がエスペラントを独習した背景、新渡戸稲造や佐々木喜善、柳田国男、ラムステッドら、直接・間接に賢治に影響を与えた人物の紹介を行います。また、エスペラント詩稿や「ポラーノの広場」といった宮沢賢治作品の解説、エスペラント愛称がついたJR釜石線の由来などを網羅するとともに、エスペラントは今どういう普及状況にあるかまで、広範に紹介します。 エスペラントの誕生と日本への普及(佐藤竜一)

エスペラントの誕生と日本への普及(佐藤竜一)

今回、宮沢賢治学会イーハトーブセンターは、2021年8月7日に、夏季セミナー「宮沢賢治とオノマトペ」を開催しましたが、同日から11月17日にかけて、企画展示「宮沢賢治とオノマトペ」も行っています。

今回、宮沢賢治学会イーハトーブセンターは、2021年8月7日に、夏季セミナー「宮沢賢治とオノマトペ」を開催しましたが、同日から11月17日にかけて、企画展示「宮沢賢治とオノマトペ」も行っています。 詩人の中原中也は、賢治より11歳年下で、1907(明治40)年生まれです。賢治が中也に言及した痕跡はみつかりませんが、中也は賢治の『春と修羅』を愛読していて、「宮沢賢治の詩」という評論(昭和10年6月)を発表するなど、賢治の影響を受けていました。

詩人の中原中也は、賢治より11歳年下で、1907(明治40)年生まれです。賢治が中也に言及した痕跡はみつかりませんが、中也は賢治の『春と修羅』を愛読していて、「宮沢賢治の詩」という評論(昭和10年6月)を発表するなど、賢治の影響を受けていました。